Космическое оружие СССР

Во время холодной войны о космическом оружии мечтали не только за океаном. В СССР тоже активно разрабатывались проекты, призванные стать весомым ответом оборонной инициативе США. Естественно, эта часть космической программы Союза была скрыта от граждан.

Проект «Война в космосе»

Период холодной войны был напряженным противостоянием стран не только на Земле, но и в космосе. Представители Советского Союза серьезно опасались за сохранность своих секретных спутников: США, несомненно, имели все средства для их уничтожения. Примерно в начале 1960 года инженерам бюро Александра Нудельмана была заказана разработка новейшего вооружения, способного на работу в открытом космосе.

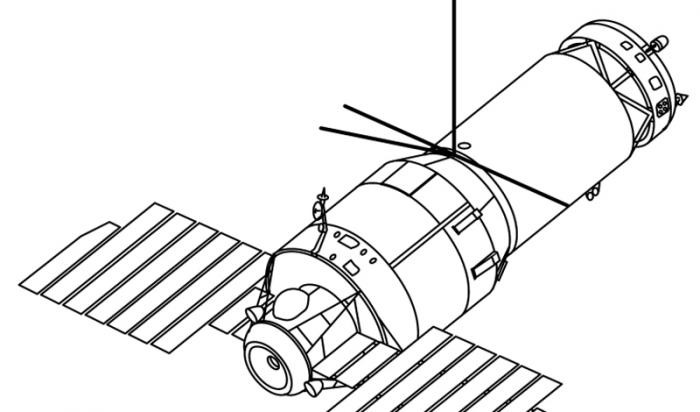

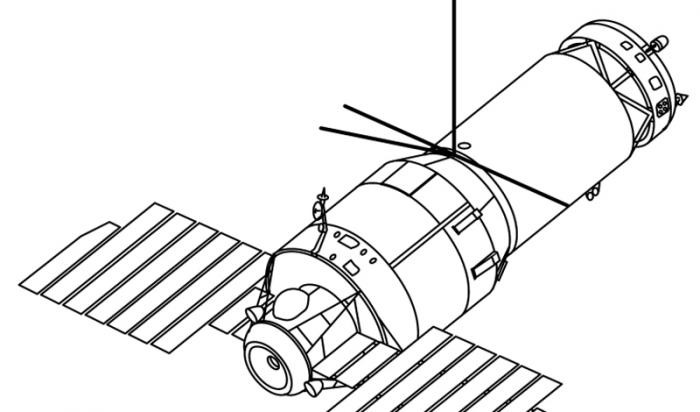

Станция «Алмаз»

Несмотря на обилие спутников, которые СССР запускало на орбиту в то время, реальных кандидатов на превращение в «Звезду смерти» у правительства не было. В кратчайшие сроки была разработана и выведена на орбиту пилотируемая станция спецназначения «Алмаз». Этот аппарат имел самое современное шпионское оборудование и должен был стать козырем в рукаве партии: предполагалось, что у противника не будет времени на разработку аналогичного проекта. Именно на эту станцию конструкторы и задумали установить новую космическую пушку.

Разработка

Конструкторское бюро Нудельмана выбрали по целому ряду причин. Сам глава бюро уже имел опыт по разработке авиационного орудия: мощная, скорострельная пушка НС-37, принятая на вооружение еще в 1942 году, позволила самолетам СССР завоевать окончательное господство в воздухе. Как ни странно, конструкторы отказались от идеи использования собственной разработки в качестве прототипа нового космического оружия. Александр Нудельман предпочел модернизировать спецавиапушку Р-23, которая была изготовлена инженерами ОКБ-16 под руководством А.А. Рихтера.

Авиапушка Р-23

В конце 1950-х годов прошлого века Советскому Союзу потребовался новый тип вооружения, который можно было бы устанавливать на сверхзвуковой бомбардировщик дальнего действия Ту-22. Перед конструкторами стояла нелегкая задача: пушка должна была получиться легкой, маневренной и очень скорострельной — и уметь работать при длительном сверхзвуковом перелете. Результатом работ инженера Рихтера стала авиапушка Р-23, скорострельность которой достигала 2500 выстрелов в минуту. Реализованные технологии, на тот момент, не использовались больше нигде в мире. К сожалению, орудие получилось не очень надежным и ужасно неточным: попробуйте попасть в цель на скорости, превышающей скорость звука. Р-23 так никогда и не вышла в эксплуатацию. Зато, именно на основе этого изделия, советские инженеры разработали первое на планете оружие, предназначенное для работы в открытом космосе.

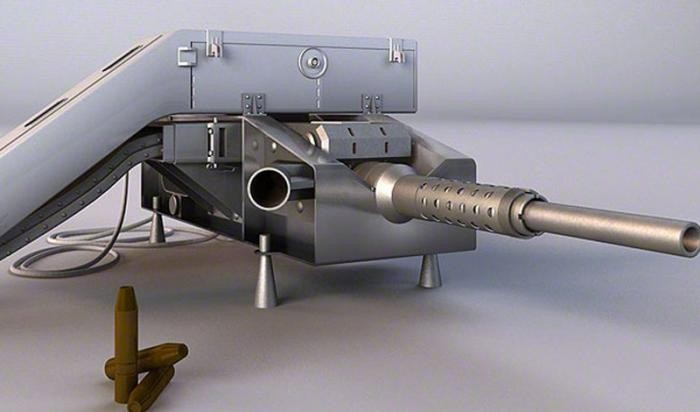

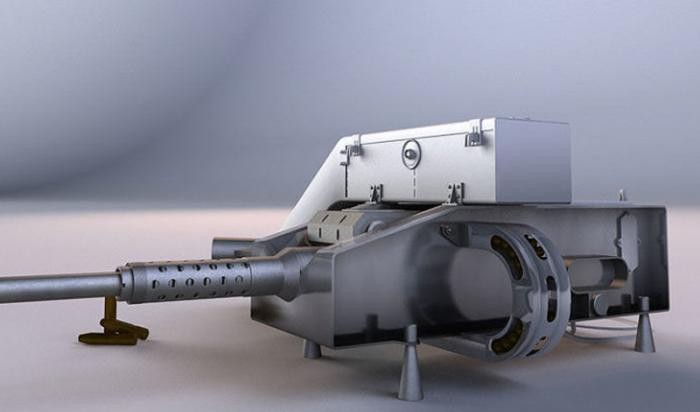

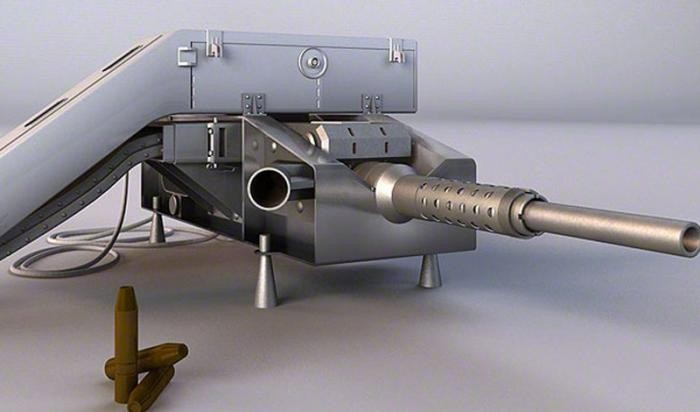

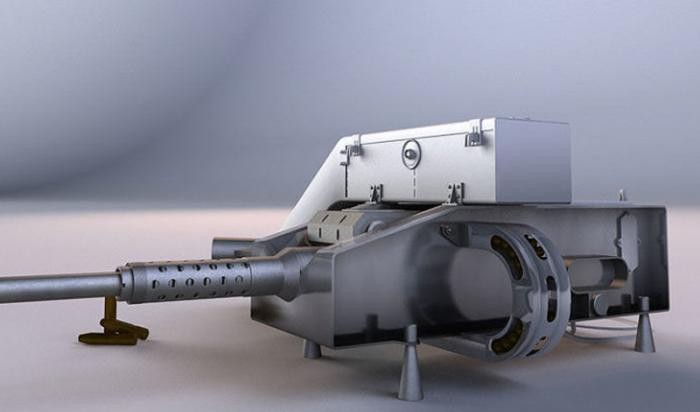

Р-23М «Картечь»

Изделие Нудельмана отвечало всем поставленным партией задачам. Автоматическое орудие под индексом Р-23М «Картечь» легко поражало цели, лежащие на расстоянии в четыре километра. Скорострельность пушки достигала 4500 тысяч выстрелов в минуту. Снаряды весом в 200 грамм летели со скоростью 690 м/с. Внушительная защита от любого агрессора.

Реальные испытания

Само собой, новое орудие было необходимо «обкатать» в реальных условиях. Станцию «Алмаз» оснастили «Картечью» и отправили в космос — все делалось в обстановке строжайшей секретности. Итоги испытаний получились неоднозначными: оператор орудия с легкостью поражал цели на расстоянии в полтора-два километра, но маневренности «Картечи» явно недоставало. Дело в том, что для точного прицела, космонавтам приходилось разворачивать всю станцию, которая весила больше двадцати тонн, то есть при нападении нескольких противников «Картечь» становилась практически бесполезной.

Конец проекта

О существовании проектов «Картечь» и «Алмаз» стало известно уже после развала Советского Союза. По данным официальных источников, космическая пушка была установлена на еще одну станцию — «Салют-3». Последние испытания «Картечи» прошли 24 января 1974 года, а в скором времени «Салют-3» сошел с орбиты. Судя по опубликованной информации, инженерам так и не удалось решить одну из главных проблем ведения войны в космосе: отдача пушки была столь высока, что космонавтам приходилось включать все двигатели для ее компенсации.

Проект «Война в космосе»

Период холодной войны был напряженным противостоянием стран не только на Земле, но и в космосе. Представители Советского Союза серьезно опасались за сохранность своих секретных спутников: США, несомненно, имели все средства для их уничтожения. Примерно в начале 1960 года инженерам бюро Александра Нудельмана была заказана разработка новейшего вооружения, способного на работу в открытом космосе.

Станция «Алмаз»

Несмотря на обилие спутников, которые СССР запускало на орбиту в то время, реальных кандидатов на превращение в «Звезду смерти» у правительства не было. В кратчайшие сроки была разработана и выведена на орбиту пилотируемая станция спецназначения «Алмаз». Этот аппарат имел самое современное шпионское оборудование и должен был стать козырем в рукаве партии: предполагалось, что у противника не будет времени на разработку аналогичного проекта. Именно на эту станцию конструкторы и задумали установить новую космическую пушку.

Разработка

Конструкторское бюро Нудельмана выбрали по целому ряду причин. Сам глава бюро уже имел опыт по разработке авиационного орудия: мощная, скорострельная пушка НС-37, принятая на вооружение еще в 1942 году, позволила самолетам СССР завоевать окончательное господство в воздухе. Как ни странно, конструкторы отказались от идеи использования собственной разработки в качестве прототипа нового космического оружия. Александр Нудельман предпочел модернизировать спецавиапушку Р-23, которая была изготовлена инженерами ОКБ-16 под руководством А.А. Рихтера.

Авиапушка Р-23

В конце 1950-х годов прошлого века Советскому Союзу потребовался новый тип вооружения, который можно было бы устанавливать на сверхзвуковой бомбардировщик дальнего действия Ту-22. Перед конструкторами стояла нелегкая задача: пушка должна была получиться легкой, маневренной и очень скорострельной — и уметь работать при длительном сверхзвуковом перелете. Результатом работ инженера Рихтера стала авиапушка Р-23, скорострельность которой достигала 2500 выстрелов в минуту. Реализованные технологии, на тот момент, не использовались больше нигде в мире. К сожалению, орудие получилось не очень надежным и ужасно неточным: попробуйте попасть в цель на скорости, превышающей скорость звука. Р-23 так никогда и не вышла в эксплуатацию. Зато, именно на основе этого изделия, советские инженеры разработали первое на планете оружие, предназначенное для работы в открытом космосе.

Р-23М «Картечь»

Изделие Нудельмана отвечало всем поставленным партией задачам. Автоматическое орудие под индексом Р-23М «Картечь» легко поражало цели, лежащие на расстоянии в четыре километра. Скорострельность пушки достигала 4500 тысяч выстрелов в минуту. Снаряды весом в 200 грамм летели со скоростью 690 м/с. Внушительная защита от любого агрессора.

Реальные испытания

Само собой, новое орудие было необходимо «обкатать» в реальных условиях. Станцию «Алмаз» оснастили «Картечью» и отправили в космос — все делалось в обстановке строжайшей секретности. Итоги испытаний получились неоднозначными: оператор орудия с легкостью поражал цели на расстоянии в полтора-два километра, но маневренности «Картечи» явно недоставало. Дело в том, что для точного прицела, космонавтам приходилось разворачивать всю станцию, которая весила больше двадцати тонн, то есть при нападении нескольких противников «Картечь» становилась практически бесполезной.

Конец проекта

О существовании проектов «Картечь» и «Алмаз» стало известно уже после развала Советского Союза. По данным официальных источников, космическая пушка была установлена на еще одну станцию — «Салют-3». Последние испытания «Картечи» прошли 24 января 1974 года, а в скором времени «Салют-3» сошел с орбиты. Судя по опубликованной информации, инженерам так и не удалось решить одну из главных проблем ведения войны в космосе: отдача пушки была столь высока, что космонавтам приходилось включать все двигатели для ее компенсации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.